12.13 Elektronik

In vorangegangenen Kapitel hast du die Bausteine von elektrischen und elektronischen Schaltungen, wie den Widerstand, den Kondensator oder den Transistor und ihre Eigenschaften kennengelernt. In diesem Kapitel besprechen wir einige ausgewählte Schaltungen, die du im Alltag finden kannst. Zur Elektronik (engl. electronics) zählen dabei alle Schaltungen, die sogenannte aktive Bauteile, wie Dioden oder Transistoren, beinhalten.

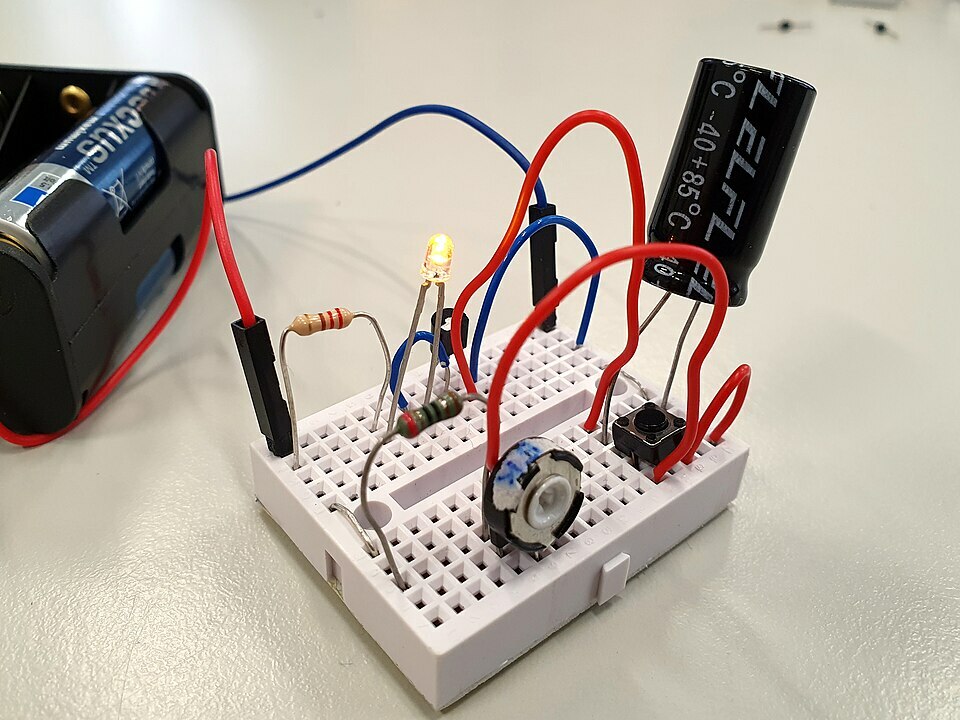

In Bild 12.150 siehst du eine elektronische Schaltung auf einer Steckplatine (engl. breadboard). Auf diese Weise kannst du, ohne zu löten, die Bauteile verbinden und funktionierende Schaltungen bauen. Die Bauteile selbst werden in großen Stückzahlen hergestellt und sind entsprechend kostengünstig zu kaufen. Als Spannungsquelle kannst du für alle hier vorgestellten Schaltungen drei Mignon (AA) oder Micro (AAA) Batterien verwenden. Willst du eigene Schaltungen entwerfen, kannst du diese vorab in einer Schaltungssimulation gefahrlos testen.

Links:

- WebApp: CircuitJS-Schaltungssimulator

12.13.1 Alarmanlage

Unsere erste Schaltung ist eine einfache Alarmanlage. Unterbricht ein Kontakt S, wird ein Alarm gemeldet (Warnlicht, Sirene). Durch einen gewöhnlichen Schalter wäre das nicht zu erreichen, denn beim Ausschalten „passiert“ nichts. Wir benötigen daher eine Schaltung wie in Bild 12.152.

Die Parallelschaltung von Schalter S und Basis-Emitter-Diode bildet die Extremvariante eines Stromteilers. Da der elektrische Widerstand des Schalters praktisch 0 ist, fließt der gesamte Strom über den Schalter und nicht über Basis-Emitter-Diode, die einen vergleichsweisen großen Widerstand darstellt. Der Transistor sperrt, das Lämpchen bleibt stromlos und leuchtet nicht.

Wird der Schalter geöffnet, entfällt der zweite Stromweg und der gesamte Strom fließt über den \(10\;\mathrm{k\Omega}\)-Widerstand und die Basis-Emitter-Diode ab. Dadurch wird auch die Kollektor-Basis-Strecke leitend und die LED leuchtet auf und meldet die Unterbrechung am Schalter.

In der Praxis wird der Schalter S etwa durch einen Stolperdraht oder einen Magnetschalter (Reedschalter) ersetzt.

12.13.2 Dämmerungsschaltung

Die folgende Schaltung lässt sich in der Gebäudeautomation für einen automatischen Dämmerungsschalter verwenden. Dabei handelt es sich um einen Schalter, der bei Dämmerung (oder allgemein: wenig Umgebungslicht) einen Bauteil leitend macht. Dieselbe Schaltung kann auch für das Auslösen bei einer unterbrochenen Lichtschranke verwendet werden. In Bild 12.152 siehst du das Schaltbild für eine solche Dämmerungsschaltung.

Nach dem \(10\;\mathrm{k\Omega}\)-Widerstand gibt es für den Strom zwei Wege: über den Fotowiderstand oder LDR (Je größer die einfallende Lichtmenge, desto kleiner sein Widerstand) und die Basis-Emitter-Strecke des Transistors. Wir erhalten einen Stromteiler.

Trifft viel Licht auf den LDR, besitzt er einen verhältnismäßig kleinen Widerstand. Der Strom nimmt bevorzugt diesen Weg, und damit ist der Basisstrom zu klein, um die Kollektor-Emitter-Strecke leitend zu machen. Es fließt dort kein Strom und die LED leuchtet nicht.

Trifft umgekehrt wenig Licht auf den Fotowiderstand, besitzt er einen verhältnismäßig großen Widerstand und der Strom fließt bevorzugt über die Basis-Emitter-Strecke. Die Kollektor-Emitter-Strecke wird dadurch leitend und die LED leuchtet.

Mit dem Potenziometer (regelbarer Widerstand) lässt sich das Verhältnis der beiden Ströme beim Stromteiler verändern. Dadurch kann die Grenzhelligkeit festgelegt werden, ab der das Lämpchen ausgeht.

12.13.3 Ausschaltverzögerung

Bei einer Nachlaufschaltung läuft ein Gerät auch nach dem Ausschalten eine Zeit lang weiter (Stiegenhausbeleuchtung, Lüftung im Bad). In Bild 12.153 siehst du, wie sich eine solche Schaltung aufbauen lässt.

Zu Beginn ist der Kondensator leer. Über den Widerstand, das Potenziometer, den Kondensator und die Basis-Emitter-Diode fließt zunächst ein Ladestrom. Während dieser Zeit ist die Kollektor-Emitter-Strecke leitend, und das Lämpchen leuchtet.

Sobald der Kondensator vollständig geladen ist, bildet er einen unendlichen Widerstand, und der Stromfluss entlang der Basis-Emitter-Diode kommt zum Erliegen. Fließt kein Steuerstrom, sperrt der Transistor und das Lämpchen geht aus.

Wird der Taster (T) gedrückt, kann sich der Kondensator über ihn entladen. Nun beginnt der Ladevorgang von Neuem.

Die Dauer des Ladevorgangs kann über das Potenziometer gesteuert werden. Je größer der eingestellte Widerstand, desto geringer der Ladestrom des Kondensators und desto länger die Zeit, bis dieser vollständig geladen ist.

Der \(100\;\mathrm{\Omega}\)-Widerstand verhindert ein Überlasten der Basis-Emitter-Diode, falls am Potenziometer ein zu geringer Widerstandswert eingestellt werden sollte.

12.13.4 Einschaltverzögerung

Nach dem Drücken eines Tasters (T) vergeht eine gewisse Zeit, bevor ein Gerät eingeschaltet wird. Eine solche Schaltung wird Verzögerungsschaltung genannt. In Bild 12.154 siehst du, wie sich eine solche Schaltung aufbauen lässt.

Zu Beginn ist der Kondensator nicht geladen. Hängen wir eine Spannungsquelle an, fließt ein Ladestrom über den Widerstand und das Potenziometer. Der Kondensator und die Basis-Emitter-Diode bilden einen Stromteiler. Da der ungeladene Kondensator zunächst den geringeren Widerstand besitzt, wird der Strom ausschließlich zum Laden des Kondensators verwendet.

Ist der Kondensator schließlich vollständig geladen, bildet er einen unendlichen Widerstand und der Strom nimmt den Weg über die Basis-Emitter-Diode. Dieser Basis-Emitter-Strom macht die Kollektor-Basis-Strecke leitend und die LED beginnt zu leuchten.

Wird der Taster (T) gedrückt, kann sich der Kondensator über ihn entladen. Nun beginnt der Ladevorgang von Neuem.

Die Dauer des Ladevorgangs kann über das Potenziometer gesteuert werden. Je größer der eingestellte Widerstand, desto geringer der Ladestrom des Kondensators und desto länger die Zeit, bis dieser vollständig geladen ist.

Der \(100\;\mathrm{\Omega}\)-Widerstand verhindert ein Überlasten der Basis-Emitter-Diode, falls am Potenziometer ein zu geringer Widerstandswert eingestellt werden sollte.

12.13.5 Darlington-Schaltung

Bei der Darlington-Schaltung wird ein Strom durch zwei hintereinandergeschaltete Transistoren wiederholt verstärkt. Die Verstärkungsfaktoren von den beiden Transistoren multiplizieren sich dabei. Die Version der Darlington-Schaltung in Bild 12.155 wurde zum Beispiel in Lügendetektoren verwendet.

Wird ein hoher Widerstand zwischen den Kontakten K1 und K2 angeschlossen, führt das zu einem winzigen Basis-Emitter-Strom bei dem Transistor T1. Der Transistor T1 verstärkt diesen um ein Vielfaches (Kollektor-Emitter-Strom von T1). Dieser verstärkte Strom fließt über die Basis von T2 in den Emitter und der Transistor T2 verstärkt den Strom ein zweites Mal. Der Kollektor-Emitter-Strom von T2 ist jetzt so stark, dass er die LED zum Leuchten bringt.

Berührst du die Kontakte einmal mit einem trockenen und einmal mit einem nassen Finger, wirst du einen Unterschied in der Helligkeit der LED feststellen. Da sich bei Nervosität der Hautwiderstand durch Schwitzen ändert, wurden früher solche Tests als „Lügendetektor“ verwendet. Da aber Nervosität viele Ursachen haben kann, gelten solche Tests als unzuverlässig und sind heute in Strafverfahren nicht mehr zulässig.

12.13.6 Astabiler Multivibrator

Ein Astabiler Multivibrator (AMV) schaltet zwischen zwei Ausgangssignalen periodisch hin und her. In unserem Fall sind das zwei LEDs, die abwechselnd leuchten sollen. Dazu wird die Nachlaufschaltung und die Verzögerungsschaltung geschickt miteinander kombiniert. In Bild 12.156 siehst du den Aufbau einer solchen Schaltung.

Zu Beginn sind beide Kondensatoren C1 und C2 entladen. Wird die Versorgungsspannung angelegt, beginnen beide, sich aufzuladen. In der Praxis passiert das nicht ganz exakt gleich schnell. Für die nächsten Überlegungen gehen wir davon aus, dass C2 zuerst vollständig geladen wurde.

In diesem Fall sperrt der Kondensator T2. Der Kondensator C1 wird über den Basisstrom von T1 weiter geladen. Die Kollektor-Emitter-Strecke ist leitend und daher leuchtet die linke LED, bis der Kondensator C1 vollständig geladen ist. Der in Bild 12.157 hervorgehobene Teil der Schaltung entspricht nun einer Nachlaufschaltung für die linke LED. Da der Ladestrom aber sehr schwach ist, leuchtet die rechte LED nicht.

Gleichzeit entlädt sich der Kondensator C2 über den Kollektorstrom von T1. Vorbereitung der Verzögerung für T1.

Jetzt ist der Kondensator C1 geladen und C2 entladen. Durch den Ladestrom von C2 wird der Transistor T2 leitend und die rechte LED leuchtet. Da jetzt der Transistor T1 sperrt, reicht der geringe Ladestrom nicht aus, und die linke LED leuchtet nicht. Außerdem entlädt sich der Kondensator C1 über den Kollektorstrom von T2. Das hält so lange an, bis der Kondensator C1 leer und C2 wieder voll ist. Jetzt beginnt der Zyklus wieder von vorn.

Mithilfe der Potenziometer lässt sich die Leuchtdauer pro Zyklus von der linken und rechten LED getrennt voneinander einstellen.