14.14 Dampfmaschine und Verbrennungsmotoren

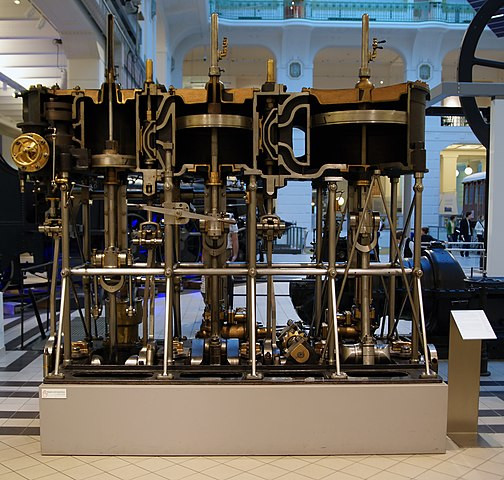

In Bild 14.96 siehst du den Motor eines Dampfschiffes aus dem Jahr 1888.

Bild 14.96: Schnitt durch eine Dreifach-Verbunddampfmaschine (Baujahr 1888, Leistung \(660\;\mathrm{kW}\))

Wärmekraftmaschinen wandeln ganz allgemein Wärmeenergie in Bewegungsenergie um. In diesem Kapitel werden wir uns mit den Anfängen der Wärmekraftmaschinen und mit Kolbenmotoren beschäftigen.

14.14.1 Entwicklung der Dampfmaschine

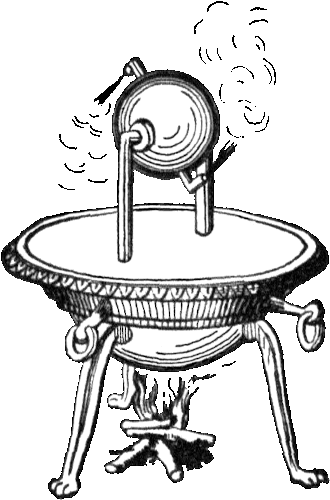

In Bild 14.97 siehst du eine der ersten schriftlich überlieferten Wärmekraftmaschinen. Der sogenannte Heronsball (engl. Aeolipile) ist eine Maschine, die von Heron von Alexandria beschrieben wurde. Der entweichende Wasserdampf sorgt nach dem Rückstoßprinzip für ein Drehmoment, das die Kugel rotieren lässt.

Diese ersten Wärmekraftmaschinen waren extrem ineffizient und konnten meist nur kleine Modelle antreiben. Zunächst wurde die Funktion einer Dampfmaschine mit der eines Wasserrads verglichen. Der Dampf ersetzte das flüssige Wasser als mechanisches Arbeitsmittel. So wie das Wasser das Rad durch den Druck auf die Schaufeln antreibt, sollte der Dampf auf den Kolben drücken, indem er sich ausdehnte.

Erst durch die Entwicklung der Thermodynamik als Wissenschaft und die theoretischen Arbeiten zum idealen Kreisprozess Mitte des 19. Jahrhunderts wurde klar, dass nicht der Druck des Dampfes, sondern die Abnahme der Wärme das Entscheidende war. So wie die Änderung der potenziellen Energie des Wassers das Wasserrad antreibt, ist es bei einer Wärmekraftmaschine die Differenz von zugeführter und abgeführter Wärme, die für die verrichtete Arbeit verantwortlich ist.

Links:

14.14.2 Dampfmaschine

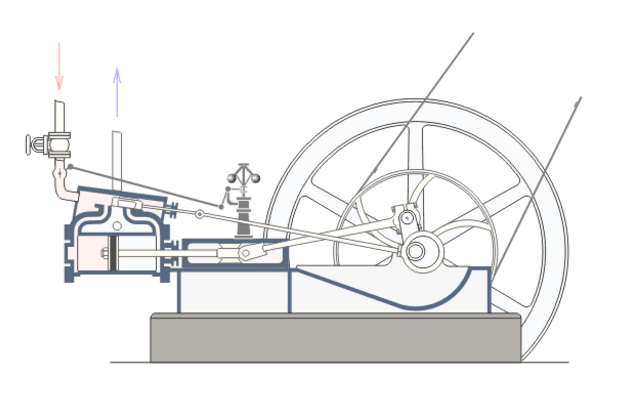

Eine Dampfmaschine (engl. steam engine) wandelt die im Dampf enthaltene Wärmeenergie mittels Kolben in mechanische Arbeit um. Sie war die erste Wärmekraftmaschine, die als Antrieb für Maschinen und Fahrzeuge (hauptsächlich Dampfschiffe und Dampflokomotiven) eingesetzt werden konnte. In Bild 14.98 siehst du ein typisches Modell einer Dampfmaschine (Wattsche Dampfmaschine).

In Bild 14.99 siehst du die wesentlichen Phasen der Bewegung. Auf der rechten Seite wird heißer Dampf von oben in den Zylinder eingeleitet (1). Die Kammer wird durch das Schiebeventil geschlossen und das adiabatisch expandierende Gas verrichtet Arbeit am Kolben – er wird nach links verschoben (2). Jetzt wird der Dampf auf der anderen Seite des Kolbens eingeleitet (3) und nach Verschließen der linken Kammer wird der Kolben durch das expandierende Gas wieder nach rechts verschoben (4). Danach wiederholt sich der Zyklus. Auf diese Weise kann die Maschine bei beiden Kolbenhüben Arbeit verrichten. Über ein Gestänge wird die Translationsbewegung des Kolbens in eine Rotationsbewegung umgewandelt.

In der Mitte der Dampfmaschine (Bild 14.98) kannst du einen Fliehkraftregler (engl. Centrifugal governor) erkennen (Bild 14.100). Dieser einfache, aber effektive Rückkopplungs-Mechanismus regelt die Dampfzufuhr, sodass sich ein Gleichgewichtszustand von Dampfzufuhr und Drehzahl einstellt. Diese entscheidende Verbesserung durch James Watt Ende des 18. Jahrhunderts sorgte dafür, dass Dampfmaschinen wesentlich sicherer wurden.

Die besten Dampfmaschinen mit Dreifachexpansion (Bild 14.96) erreichen einen Wirkungsgrad von rund \(20\,\%\). Daher sind sie heute nur noch von historischem Interesse – sie wurden in allen Bereichen durch Wärmekraftmaschinen mit höherem Wirkungsgrad ersetzt.

Links:

14.14.3 Ottomotor

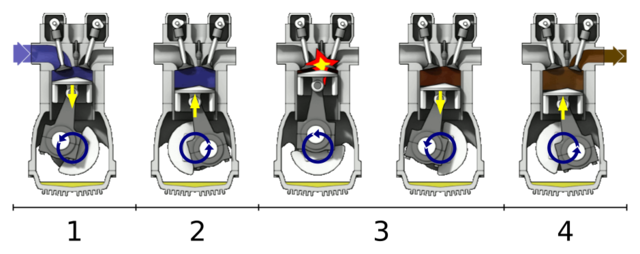

Der Benzinmotor, den du in Fahrzeugen findest, ist ein Ottomotor (engl. four-stroke engine), benannt nach Nicolaus Otto. Im Bild 14.101 siehst du seine Funktionsweise.

Die Arbeitsweise kann in vier Takten beschrieben werden:

1. Takt: Ansaugen (engl. intake): Das Einlassventil (oben links) wird geöffnet, der Kolben bewegt sich nach unten und saugt das Kraftstoff-Luft-Gemisch in den Zylinder.

2. Takt: Verdichten (engl. compression): Das Einlassventil wird geschlossen, der Kolben drückt das Kraftstoff-Luft-Gemisch auf rund \(20\;\mathrm{bar}\) zusammen.

3. Takt: Arbeiten (engl. combustion): Kurz bevor der Kolben seine höchste Position (oberer Totpunkt) erreicht, entzündet der Funke einer Zündkerze das Kraftstoff-Luft-Gemisch. Durch die Verbrennung steigt der Druck im Zylinder auf etwa \(100\;\mathrm{bar}\) und drückt den Kolben nach unten.

4. Takt: Ausstoßen (engl. exhaust): Das Auslassventil (oben rechts) wird geöffnet, der Kolben drückt die Verbrennungsgase aus dem Zylinder.

Für einen vollständigen Zyklus muss sich der Kolben eines Zylinders zweimal vollständig auf und ab bewegen und sich die Kurbelwelle \(2\cdot 360^\circ = 720^\circ\) drehen.

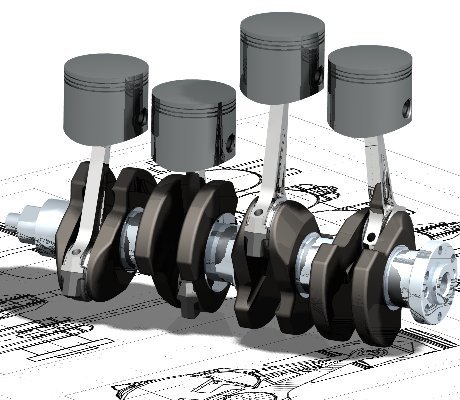

Über eine Stange (Pleuel, oder Pleuelstange) wird die Abwärtsbewegung des Kolbens in eine rotierende Bewegung einer Achse (Kurbelwelle) umgesetzt. Da sich bei jeder Verbrennung der Kolben ruckartig nach unten bewegt, werden Motoren mit mehreren Zylindern verwendet. Dabei arbeiten diese zeitversetzt, um eine möglichst gleichmäßige Drehung der Kurbelwelle zu erreichen. In Bild 14.102 siehst du eine Kurbelwelle mit vier Kolben.

Der Ottomotor wird zurzeit hauptsächlich mit dem Kraftstoff Benzin verwendet, obwohl er sich auch zur Verwendung mit Flüssiggas, Wasserstoff und theoretisch allen brennbaren Gasen eignet.

Bei der Benzindirekteinspritzung saugt der Motor kein Benzin-Luft-Gemisch mehr ein, sondern reine Luft. Vor dem Zündpunkt wird das Benzin direkt in den Zylinder eingespritzt. Das hat den Vorteil, dass die Benzinmenge gezielt auf die Verbrennung abgestimmt werden kann. Das erhöht die Leistung und vermindert den Kraftstoffverbrauch.

Der maximale Wirkungsgrad von modernen Otto-Motoren liegt bei rund \(40\,\%\).

14.14.4 Otto-Kreisprozess

Der Ottomotor arbeitet nach dem Modell des Otto-Kreisprozesses (engl. otto-circle).

Der Otto-Kreisprozess besteht aus sechs Teilprozessen (Bild 14.103):

- isobare Expansion beim Ansaugen des Luftgemisches

- adiabatische Kompression durch schnelle Verdichtung von Luft

- isochore Erwärmung durch die explosionsartige Verbrennung des Kraftstoffs

- adiabatische Expansion bei der Verrichtung von Arbeit am Kolben

- isochore Abkühlung beim Erreichen des unteren Todpunkts

- isobare Kompression beim Auswurf der Verbrennungsgase

14.14.5 Dieselmotor

Der Dieselmotor (engl. diesel engine), benannt nach Rudolf Diesel, ist ebenfalls ein weitverbreiteter Verbrennungsmotor.

Die Arbeitsweise in vier Takten gleicht dem Ottomotor, allerdings mit einer Ausnahme – der Art der Verbrennung. Beim Ansaugtakt wird statt eines Kraftstoff-Luft-Gemischs reine Luft in den Zylinder aufgenommen. Erst nach dem Verdichten wird der Diesel-Kraftstoff direkt in den Zylinder eingespritzt. Da die Zündtemperatur von Diesel geringer als die von Benzin ist, zündet Diesel schon bei der Einspritzung (Selbstzündung) – es ist also kein Zündfunke einer Zündkerze notwendig wie beim Ottomotor. Ist die Betriebstemperatur noch nicht erreicht, sorgt eine Glühkerze für die nötige Temperatur zum Zünden.

Neben Fahrzeugen ist der Dieselmotor heute noch die häufigste Antriebsart in der Schifffahrt (Bild 14.104).

Moderne Dieselmotoren erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu \(53\,\%\).

14.14.6 Diesel-Kreisprozess

Der Dieselmotor arbeitet nach dem Modell des Diesel-Kreisprozesses (engl. diesel-circle).

Der Diesel-Kreisprozess besteht aus vier Teilprozessen oder Takten (Bild 14.105):

- isobare Expansion beim Ansaugen des Luftgemisches

- adiabatische Kompression (Verdichten der Luft)

- isobare Wärmezufuhr (Verbrennung und Expansion)

- adiabatische Expansion (Expansion ohne Wärmezufuhr)

- isochore Wärmeabfuhr und

- isobare Kompression beim Auswurf der Verbrennungsgase

14.14.7 Zweitaktmotor

Obwohl ein Zweitaktmotor (engl. two-stroke engine) dieselben thermodynamischen Teilprozesse wie ein Viertaktmotor durchlaufen muss, finden diese in nur zwei Takten statt (Bild 14.106).

1. Takt: Ansaugen und Verdichten: Bewegt sich der Kolben nach oben, kann das Kraftstoff-Luft-Gemisch in das Kurbelgehäuse durch ein Ventil einströmen, während das Kraftstoff-Luft-Gemisch im oberen Teil des Zylinders immer weiter verdichtet wird, bis kurz vor Erreichen seiner höchsten Position (oberer Totpunkt), der Funke der Zündkerze das Kraftstoff-Luft-Gemisch entzündet.

2. Takt: Arbeiten und Ausstoßen: Durch die Verbrennung steigt der Druck im Zylinder auf etwa \(100\;\mathrm{bar}\) und bewegt den Kolben nach unten. Ist der Kolben tief genug, entweichen die Verbrennungsgase aus dem Auslass und gleichzeitig wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch aus dem unteren Kurbelgehäuse oben verschoben (Überströmen).

Für einen vollständigen Zyklus muss sich der Kolben eines Zylinders nur einmal vollständig auf und ab bewegen (sich die Kurbelwelle \(360^\circ\) drehen).

Zweitaktmotoren sind einfacher im Aufbau und zählen – gemessen an ihrem Eigengewicht – zu den stärksten Kolbenmaschinen. Allerdings kann es beim Austausch der Gase (Ladungswechsel) zu einer Vermischung von Ab- und Frischgas kommen. Somit kann Frischgas über den Auslass entweichen oder Abgas im Zylinder verbleiben. Trotz seiner Vorteile sind Verbrauch und Abgaswerte schlechter als bei vergleichbaren Viertaktmotoren und werden heute kaum noch eingesetzt, außer in speziellen Anwendungsbereichen wie bei tragbaren Geräten wie Kettensägen oder im Modellbau.

14.14.8 Wankelmotor

Neben dem oben vorgestellten Hubkolbenmotor gibt es eine weitere sehr interessante Bauform eines Ottomotors, der nach seinem Erfinder Felix Wankel benannte Wankelmotor (engl. Wankel engine). Im Gegensatz zu einem Hubkolbenmotor wird bei diesem Rotationskolbenmotor Wärme direkt in eine Drehbewegung umgesetzt.

Der Rotationskolben hat die Form eines Bogendreiecks (ein Dreieck mit Seiten aus Kreisbögen, engl. Reuleaux triangle). Das speziell geformte Gehäuse (Zykloide) sorgt dafür, dass die Ecken des Rotationskolbens bei einer vollständigen Umdrehung stets bündig mit dem Gehäuse abschließen. In Bild 14.107 siehst du die einzelnen Takte (Die mit A beschriftete Ecke hilft dir, dich zu orientieren).

Im Gegensatz zum Hubkolbenmotor, der zwei volle Umdrehungen für einen Zyklus benötigt, ist beim Rotationskolbenmotor der Zyklus schon nach einer Umdrehung abgeschlossen. Durch die drei Flanken des Rotors können sogar drei Zyklen versetzt ablaufen – während einer Umdrehung also drei Zündungen stattfinden.

Aus diversen Gründen ist der Kraftstoffverbrauch des Wankelmotors im Vergleich zum Hubkolbenmotor höher und hat daher nie große Verbreitung gefunden.